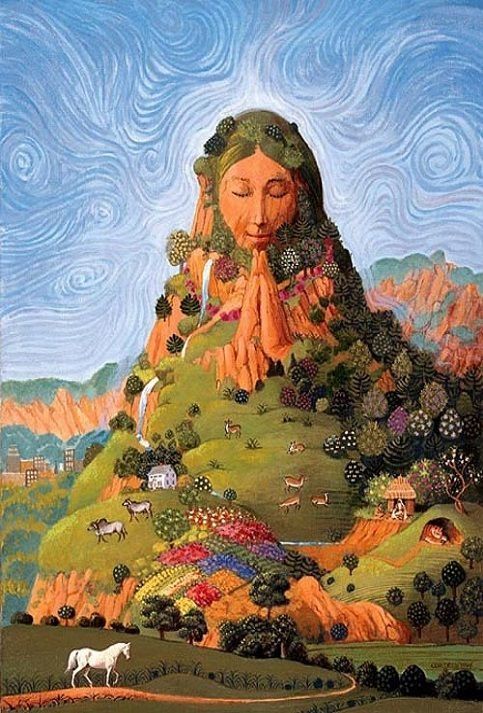

La Pachamama es una divinidad de la cultura inca que representa nuestro planeta, la tierra en la que vivimos. En países como Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina o Chile, los indios quechua y aimara veneraban a la diosa Pachamama o Mama Pacha.

Las celebraciones en honor a la Pachamama incluyen ofrendas de comida, objetos y flores para la diosa. En la antigüedad se sacrificaban llamas para pedir buenas cosechas para el año que empezaba (en algunos lugares sigue haciéndose hoy en día).

Las comunidades indígenas se vuelcan en la festividad: se organizan bailes y cantos, se preparan platos tradicionales y se venden productos artesanales.

Se calcula que en América del Sur y Centroamérica hay 50 millones de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Estos descendientes tratan de mantener las tradiciones y costumbres de sus antepasados para que su cultura no se pierda.

La filosofía de la Pachamama transmite un mensaje de comunión, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. En muchos países del mundo se organizan festivales de la Pachamama con actividades que promueven el amor por la naturaleza.

El culto a la Pachamama existe desde hace miles de años, mucho antes de que los primeros españoles llegaran a América. Los rituales y creencias se transmitieron de forma oral durante siglos, por eso la celebración puede variar en cada lugar.

Las ceremonias y actos de homenaje se celebran durante el mes de agosto, pero hay regiones que hacen coincidir la festividad con el Carnaval (seguramente por la influencia de la religión cristiana y el ritual de cuaresma, que tenía lugar en febrero).

Algunos pueblos indígenas también celebraban el 21 junio, día del solsticio de verano, como inicio del año nuevo indígena. Este calendario se basa en el ciclo lunar, que controla la naturaleza, las lluvias y la vida animal y vegetal.

La cordillera de los Andes de Ecuador con sus volcanes y montañas para descubrir, llenos de sitios ancestrales, en cuyas cumbres se realizaron rituales religiosos para ofrendas a la Pachamama.

Según estudios, la ceremonia a la tierra se realizó desde la época pre hispánica por los incas, quienes veneraban la naturaleza, el sol (Dios Inti), montañas (Dios Apus) y la tierra (Pachamama), por brindarles alimentos para todo el imperio incaico, además para pedirles un buen año agrícola.

También, en los Apus tutelares se hacen ofrendas comunitarias donde sacerdotes andinos oficializan las ceremonias a la Pachamama con el pago respectivo.

Todo esto tiene lugar a la primera hora del día 1 de agosto, con los primeros rayos del sol.

Como parte de la ceremonia ancestral, los comuneros se reúnen el primero de agosto, con los primeros rayos del sol. En un área despejada, sin mucho acceso de personas, se cava un hoyo de 50 cm de profundidad y un metro de diámetro aproximadamente; en este hueco se ponen todos los elementos del pago a la tierra.

El lugar donde hiciste la ofrenda, no debe ser pisado ni abierto por nadie; es decir, que nadie puede tocar después de hacer el pago a la Pachamama, hasta el siguiente año. Además la comida que pusiste en la ofrenda debe ser algo especial y ser el primer plato que sirvas.

-Una manta de lana o ‘Lliclla’, donde preparar la ofrenda.

-Papel de despacho donde se envuelve todos los elementos de la ofrenda

-Hojas de coca para los k’intus (tres hojas de coca en muy buen estado para que se usen en la ceremonia)

-Fetos de animales disecados, estos pueden ser de cordero, alpaca o llama que simbolizan la fertilidad de la madre tierra.

-Conchas marinas y estrellas del mar

-Semillas de coca, maíz

-Huairuros

-Plantas medicinales

-Cigarros

-Mistura o “picapica”

-Dulces y galletas animalitos

-Chicha de jora (Maíz)

-Sahumerio

MITOLOGÍA INCA

Los incas tenían una religión “panteista”, solo creían en dioses creadores de la naturaleza como las montañas (Apus), valles, ríos, rayos, truenos, lluvias, lagunas, sol, y otros. Y esto incluso data desde las civilizaciones pre incas como los Moches, Chimus, Chankas, Tiahuanakus, y más que convivían y adoraban a la naturaleza por los obsequios que recibían.

Los incas respetaron tanto la naturaleza, probablemente este fue el pilar del éxito que tuvieron en todo el Tawantinsuyo al extenderse por los rincones de Sudamérica. Además, tenían bien claro la importancia del espacio y tiempo en la vida, lo que se conoce como la Cosmovisión Andina:

Hanan Pacha.- ‘el mundo de arriba’. Representado por el cóndor

El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Se trata del festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina. El día celebra a la Madre Tierra. Esta festividad encierra el concepto de finalizar ciclos, renovarse y comenzar nuevos proyectos y es un ritual de agradecimiento a la Tierra por su protección y lo que ofrece diariamente.

La fe centrada en la Pachamama convive en muchos casos con el cristianismo. Se producen entonces sincretismos entre las creencias: por ejemplo, en Bolivia, la Pachamama es identificada con la Virgen de Copacabana en La Paz, y la Vírgen del Socavón en Oruro. En Perú, es identificada con la Virgen de la Candelaria.

Este año los sacerdotes andinos han pedido que se respete a la tierra preservándola para las generaciones futuras sin contaminación. Además le piden por un buen año desde hoy.

"El primero de agosto siempre se hace esta ceremonia dando gracias a la madre tierra, ya que en este mes la tierra despierta. Entonces debemos agradecerle por la vida en el planeta", contó uno de los participantes de la tradición.

Se realiza un pozo no muy profundo, donde se depositará la ofrenda a la Pachamama a fin de hacer desaparecer los males de la tierra y además para agradecer, pedir y bendecir los frutos que vendrán. Se elaboran comidas preparadas para el evento, bebidas, cigarrillos encendidos, hojas de coca, los cuales son tapados con una piedra mientras se pronuncian rezos en quechua. Luego, se rompe un cántaro que contiene chicha y se tapa el pozo.

La mezcla de caña blanca paraguaya o ginebra con hojas de ruda, maserada durante un mes. Se bebe en ayunas, preferiblemente a la madrugada. Se trata de una medicina casera y ancestral para mejorar la salud y atraer la buena suerte, pero también funciona como desparasitante. Se toma en tres sorbos, siete sorbos o de un trago largo.