El Presidenre del Ecuador, Daniel Noboa, en Pastaza (Amazonía ecuatoriana)

Estos dias de abril hemos visto en Quito (Ecuador) bien presentes a los pueblos indígenas en la televisión por la presencia del Presidente del Ecuador, Daniel Noboa en Imbabura y en Pastaza, (Oriente ecuatoriano o la Amazonia del Ecuador), para atender nuevos proyectos de ayuda a las madres gestantes del Oriente. Asi se indica en el Twitter de la Presidencia: "El presidente @DanielNoboaOk asistió a Imbabura, donde recibió el Bastón de Mando por parte de 14 pueblos y nacionalidades del Ecuador; así como de los pueblos afroecuatoriano y montubio.

Esto representa la responsabilidad y compromiso para guiarlos y llevar a cabo las transformaciones necesarias para el bien común y para construir un mejor mañana".

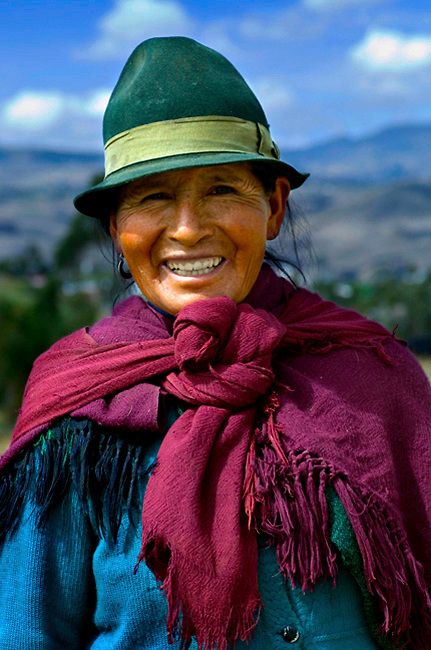

Llegada del Presidente y saludo de los indígenas

Esta es la nota en Twitter sobre esta visita presidencial a Pastaza: "En el Complejo Cultural Peguche, el presidente @DanielNoboaOk junto con la secretaria de @InfanciaEc, dieron la bienvenida a nuevas mujeres gestantes, de todo el Ecuador, que han sido captadas de forma oportuna para ingresar a la Estrategia #EcuadorSinDesnutrición y brindarles todos los servicios".

También hemos estado junto con los indígenas en la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús celebrada el 10 de abril 2024 en la Basílica del Voto Nacional de Quito, con motivo de los 150 años de la Consagración del Ecuador al Corazón de Jesús. Ver esta información oficial junto con las imágenes del Evento con la presencia de los indígenas: "Eucaristía de Renovación de la Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús.

Un indígena Suhar lee plegarias en la Basílica del Voto Nacional de QuitoDesde la Basílica del Voto Nacional, en el marco de la Asamblea General de los Obispos del Ecuador, renuevan la Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús.

Algunas fotos de la Misa solemne con motivo de los 150 años de la Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en la Basilica del Voto Nacional:

El Presidente de los Obispos de Ecuador con niños de las diferentes nacionalides

La primera lectura bíblica del dia fue leída por una indígena en la Basílica del Voto Nacional

La Bandera del Ecuador ingresa a la Basílica acompañada de la Guardia de Honor

Un grupo de sacerdotes concelebrantes en la Basílica (en segunda fila, a la mitad, estoy yo también) El Cartel Informaticvo de la Misa del Sagrado Corazón de Jesús

El Presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en Pastaza:

"En el Complejo Cultural Peguche, el presidente @DanielNoboaOk junto con la secretaria de @InfanciaEc, dieron la bienvenida a nuevas mujeres gestantes, de todo el Ecuador, que han sido captadas de forma oportuna para ingresar a la Estrategia conocida como : #EcuadorSinDesnutrición y brindarles todos los servicios".

El Presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en Pastaza:

INFORME DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN ECUADOR:

Según datos de febrero de 2022 del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC), la población actual de Ecuador es de 18.232.933.

En el país habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman algo más de un millón

de personas y la mayoría están aglutinadas en un conjunto de organizaciones a

nivel nacional, regional y local.

Las nacionalidades y pueblos indígenas habitan la sierra

(68,20 %), seguido de la Amazonia (24,06 %), y solo un 7,56 % en

la costa. En el censo realizado en 2010, se consideraron para la

autoidentificación las siguientes nacionalidades indígenas: Tsáchila, Chachi,

Epera, Awa, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara,

Andoa y Waorani. La nacionalidad Kichwa es la de mayor porcentaje

(85,87 %) e incluye a cerca de 800 mil personas.

A pesar de los bajos porcentajes que presentan la mayoría de

nacionalidades, en el marco de un Estado Plurinacional, a todas les asisten los

mismos derechos colectivos. La Provincia de la Sierra que tiene mayor población

indígena rural es Chimborazo (161.190 indígenas en 2010). Hasta el presente y

luego de casi 15 años de vigencia de la Constitución del 2008 y de más de dos

décadas de ratificado el Convenio 169 de la OIT, no existen políticas públicas

específicas y claras que garanticen plenamente los derechos de los indígenas y

prevengan o neutralicen el riesgo de desaparición de algunos de estos pueblos,

que viven en situación de alta vulnerabilidad.

Las familias indígenas se encuentran entre los grupos donde la

pobreza, la pobreza extrema y el desempleo se tornan más graves. Según datos

del INEC, aproximadamente 4.500.000 personas son consideradas pobres en el

país, de las cuales 1.900.000 se encuentran en pobreza extrema, incrementada a

raíz de la pandemia de COVID-19. Aquella se manifiesta con mayor intensidad en

las zonas rurales y en comunidades indígenas. A nivel de indicadores sociales,

por ejemplo, el desempleo y la falta de ingresos incide en la mala alimentación

de las familias. Según datos de UNICEF, la desnutrición infantil afecta a

uno de cada tres menores. A su vez, la deserción escolar creció y más del

4,1 % de los niños, niñas y adolescentes del país abandonaron las aulas, e

incluso algunas escuelas llegaron a suspender las clases por la falta de

presupuesto estatal y por la inseguridad.

A nivel económico, el peso de la crisis ha recaído con mayor fuerza

en las comunidades indígenas y campesinas, cuyas propiedades de tierra son de

menos de 10 hectáreas y utilizan mano de obra familiar. La ausencia de apoyo

estatal a través de asistencia técnica y crédito productivo, unido a la

eliminación de subsidios, inflación, aumento de los costos de los insumos,

transporte y combustible, ha repercutido directamente en un mayor deterioro y

pobreza.

Paralelamente, Ecuador cerró el 2022 con su peor registro de

violencia criminal. En el país se reportaron 4.603 muertes violentas, lo que

significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. El crecimiento es

exponencial: la tasa oficial en 2021 fue de 13,7 muertes, es decir, en un año

el incremento fue de 82,5 %. Ecuador superó

en este año los 100 mil migrantes anuales. “Vivimos una segunda ola migratoria

en lo que va del siglo XXI. Las migraciones y el deseo de salir de un país

ocurren cuando hay un escenario de crisis. En este caso, el país tiene pobreza,

desempleo, inseguridad, violencia y muerte. Por tanto, migrar en este escenario

es una estrategia de sobrevivencia ante tal situación”.

En el nor-oriente amazónico, provincia de Sucumbíos, se encuentra la comunidad ancestral de Sinangoe, como parte del territorio de los A’i Cofán, con un aproximado de 100.000 hectáreas. Además, hay otras cinco comunidades dispersas en un área de 150.000 hectáreas, que incluso atraviesa el límite fronterizo con Colombia. La economía de estas comunidades es de selva e incluye la pesca, la cacería y la silvicultura.

En el caso de Sinangoe, el Estado ecuatoriano, hace más de 30 años,

adhirió su territorio ancestral A'i al Parque Nacional Cayambe Coca de manera

inconsulta. La mayoría de los pobladores nunca estuvieron de acuerdo en

considerar a su territorio como un “parque” controlado por el Estado, con fines

de conservación. Para el Ministerio del Ambiente, las poblaciones humanas ponen

en riesgo los esfuerzos de protección del patrimonio natural del país, por eso

suscribió un convenio mediante el cual la comunidad acepta ser restringida en

sus actividades ancestrales y modos de vida. A cambio, el Estado se comprometía

a proteger, vigilar y controlar dicho territorio.

Nada de eso ocurrió, y al contrario, los a’i cofán y su territorio

han sido asediados por distintos factores exógenos como el turismo, la

colonización y en los últimos años la minería metálica para la explotación de

oro. Desde el 2017 se habían otorgado 52 concesiones para exploración y

explotación minera. A su vez, 20 de éstas ya se entregaron y 32 aún estaban en

trámite.

Pablo

Ortiz-T. es sociólogo. Doctor en Estudios Culturales. Máster en Ciencias

Políticas. Docente-investigador de la Universidad Politécnica Salesiana de

Ecuador (UPS), sede Quito. Coordinador del Grupo de Investigación Estado y

Desarrollo (GIEDE). Contacto: portiz@ups.edu.ec

Este artículo

es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen

anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los

desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas.

Nacionalidades

y pueblos indígenas, y políticas interculturales en Ecuador

De

las 830,418 personas que se autoidentificaron como pertenecientes a pueblos y

nacionalidades del Ecuador, se obtiene una diversa gama cultural, bajo el

amparo de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos por el Consejo

Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE).

Una de las mayores riquezas de Ecuador es la diversidad existente, sea esta de carácter geográfico, ambiental o cultural, así como la existencia de nacionalidades y pueblos indígenas. La información estadística debe ser mirada en una perspectiva temporal donde históricamente los pueblos y nacionalidades indígenas fueron la mayoría de la población ecuatoriana y, la cual, con los procesos de modernización del siglo XX, fue adaptándose a otros patrones culturales, cuya base constituye el mestizaje y la modernización.

La población indígena varía, según diversas estimaciones, entre

menos del 10% y más del 30% de la población total. Los datos oficiales indican

que por autoidentificación, los pueblos y nacionalidades representan cerca del

7% de la población ecuatoriana, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de

2001.

Se observa que la nacionalidad más

representativa es la Kichwa, alcanzando el 47.5% del total, seguido de los

Shuar con el 6.3%. Dentro de ella, el pueblo indígena con mayor cantidad de

miembros es el Kichwa Tungurahua (23.6%), luego está el Puruhá (7.8%), el

Otavalo (3.8%) y el Panzaleo (3.3%).

Geográficamente, el mayor número de

territorios donde predomina la población indígena se encuentran ubicados en la

Región Amazónica, le sigue la Sierra y, finalmente, la Costa.

El mayor porcentaje de población indígena

está en la Amazonia donde los niveles de pobreza por consumo se encuentran

entre el 39.1% y el 48.9% de la población. La Sierra centro no escapa a esta

problemática, donde, bajo los mismos niveles de pobreza, existe una marcada

presencia indígena principalmente en las provincias de Cotopaxi, Bolívar y

Chimborazo

EL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO:

NECESIDAD DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

El sistema de Educación Intercultural Bilingüe es fruto de la movilización indígena de los años 90 y, hasta la actualidad, funciona como parte del Ministerio de Educación. Por un lado, se afirma la necesidad de tener un sistema educativo para todos y, por otro, se reafirma la necesidad que el sistema educativo se adapte a las diferencias de quienes aprenden. Es así que se reivindica la necesidad de crear una sociedad intercultural, a la par que se afirma que este es un tema de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes,

mientras que en la realidad quienes tienen mayores deudas con la interculturalidad son, sin duda alguna, los mestizos y blancos que habitan el país, ya que se reivindica el derecho a que nuestros hijos se eduquen en la lengua materna, pero a su vez, se duda el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas de contar con sistemas educativos que fortalezcan y vigoricen sus propios idiomas . Este derecho a aprender en la propia lengua no sólo se fundamenta en un marco ético respetuoso de lo diverso, sino que es un factor esencial de la calidad y la inclusión, ya que un sistema educativo que no parte desde la perspectiva, condiciones y circunstancias del que aprende, difícilmente podrá postular pretensiones de calidad y aprendizaje significativo.

La política educativa para los pueblos y

nacionalidades se debate, así, en un cúmulo de prejuicios y supuestos que son

necesarios analizar y aclarar en el futuro. En el presente documento realizamos

un acercamiento al tema de la Educación Intercultural Bilingüe y a la inversión

social para abrir una dialogo argumentado y promover un debate sustentado en

evidencias y datos objetivos. Invitamos al lector para que comparta este

documento y promueva una reflexión y profundización para que las finanzas

públicas sean un factor determinante, para el pleno ejercicio de los derechos

humanos.

La educación pública cumple un rol

determinante en las políticas de inclusión social, especialmente para grupos

sociales que carecen de oportunidades en el entorno de vida inmediato. Así lo

asumió el movimiento indígena que se consolida exhibiendo la bandera del

derecho a la Educación Intercultural Bilingüe en el levantamiento del año 1991.

Entre los puntos de negociación con el Estado Nacional se creó el Sistema de

Educación Intercultural Bilingüe y su institucionalidad, regentada por la Dirección

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, al interior del Ministerio de

Educación.

Esta decisión de crear un sistema mal

llamado “paralelo” ha sido objeto de polémicas y discrepancias que aún no se

resuelven. El conjunto de países con población indígena de América Latina ha

enfrentado de forma diferente el diálogo y los acuerdos con los Estados

nacionales para lograr una educación más cercana a sus culturas y lenguas. Esta

negociación permanente entre los pueblos y nacionalidades, y los Estados nacionales

no ha arrojado una fórmula mágica en la región y las experiencias de educación

indígena, afro descendiente y bilingüe son diversas y multifacéticas, muchas

veces incomprensibles si no se analizan los contextos de su creación y los

cambios en las correlaciones de poder y acceso a los recursos, entre los

diversos grupos sociales.

La decisión tomada de crear un sistema de

Educación Intercultural Bilingüe responde a algunas aseveraciones que la hacen

objeto de una política cultural, pero también social y económica. El derecho de

los pueblos a acceder a una educación bilingüe e intercultural tiene algunas

implicancias.

Esto tiene demanda directa en el mejoramiento continuo de docentes interculturales

bilingües, y en la elaboración y entrega de materiales didácticos y el

acompañamiento a procesos de calidad para el aprendizaje de los estudiantes de

Pueblos y Nacionalidades del país. Ha sido demostrado a nivel mundial que la

garantía de estos derechos no sólo responde a una política cultural entre

iguales, sino que es la mejor inversión para evitar las exclusiones, el rezago

educativo, la deserción y el fracaso escolar entre grupos poblacionales en

situación de alto riesgo.

Respecto a lo anterior, el analfabetismo,

a nivel nacional, se redujo sostenidamente desde 1950 hasta 2008, pasando de

44.2% para llegar a un 7.6%, respectivamente. Las campañas de alfabetización

desde mediados de los años 70 y el compromiso decidido de los gobiernos locales

en la segunda mitad del decenio 2000-2010 formaron parte de dicha reducción.

Los decrementos en el analfabetismo

absoluto y en el analfabetismo funcional están acompañados de un incremento en

los años de escolaridad promedio, tanto nacional como por grupo étnico

autoidentificado. El Ministerio de Educación ha sido enfático en el apoyo a la

universalización del primer año de educación básica (10 años), en un inicio, y

en la universalización de la educación básica, posteriormente. La Consulta

Popular de 2006 ratificó en las urnas la voluntad del pueblo ecuatoriano en

apoyar al Plan Decenal de Educación.

Las diferencias expuestas muestran la

clara disociación entre los niveles de escolaridad para cada una de los pueblos

y nacionalidades restantes. Mientras 8 de cada 10 mestizos culminan los

primeros seis años de educación, apenas la mitad de los Pueblos y

Nacionalidades que ingresan al sistema educativo cumplen con dichos seis años.

La problemática se ahonda conforme se incrementan los años de educación, así,

apenas 36 de cada 100 estudiantes a nivel nacional culminan el ciclo

secundario. Por un lado, 44 de cada 100 estudiantes mestizos culminan, los

estudios secundarios, por otro, 11 de cada 100 de Pueblos y Nacionalidades lo

terminan. Finalmente, la instrucción superior es el ciclo educativo con menor

grado de aprobación, siendo del 17.4% a nivel nacional, 23.3% para los blancos,

18.4% para los mestizos, 8.8% para los afroecuatorianos y apenas 3.8% para los

Pueblos y Nacionalidades.

Una de las razones por las cuales se podría pensar que los Pueblos y Nacionalidades tienen un menor grado de escolaridad es que altas tasas de repetición provocan deserción escolar. Sin embargo, como se muestra en la ilustración a continuación, las tasas de repetición de los Pueblos y Nacionalidades, para primaria y secundaria, pese a que en el primer caso se encuentra sobre el promedio nacional, son menores a las tasas de afroecuatorianos y blancos, lo que muestra que del número total de estudiantes de Pueblos y Nacionalidades que se matriculan, es baja la proporción que no aprueba el año. Así, mientras el promedio nacional de repitencia primaria es de 3.5% y el de los mestizos es 3.0%, el indígena es 4.7%; mientras que para los afroecuatorianos es de 6.3% y para los blancos de 4.9%.

Para el caso de secundaria, el indicador es alentador ya que los Pueblos

y Nacionalidades obtienen la tasa de repitencia más baja (2.7%), inclusive

menor en un punto porcentual a los mestizos, siendo el promedio nacional de

3.6%. Es decir, aquellos de Pueblos y Nacionalidades que continúan dentro del sistema

educativo, que son una minoría debido a las altas tasas de deserción, no

repiten los años debido a que el sistema de estudios en el que se encuentran

inmersos no contempla la figura de repitencia, es decir, no existe el concepto

de repetir el año en la EIB. Con esta condición, los Pueblos y Nacionalidades

desertan del sistema educativo por razones económicas, como se mostrará

posteriormente priorizando sus políticas para la inversión y para incrementar

los recursos para la Educación en 0.5% del PIB anualmente, hasta llegar a una

participación del 6% en el año 2012.

La Guardia Nacional de #Kentucky conformada por una delegación del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica y personal militar de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea del Ecuador, arribaron a las instalaciones de la Brigada de Selva N.° 17 Pastaza, quienes permanecerán 3 días y recibirán instrucción en selva por este periodo de tiempo, por parte del personal militar IWIA, que significa demonio de la selva y demostrarán sus capacidades para cumplir misiones especiales en la amazonía ecuatoriana.

La Guardia Nacional de #Kentucky conformada por una delegación del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica y personal militar de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea del Ecuador, arribaron a las instalaciones de la Brigada de Selva N.° 17 Pastaza, quienes permanecerán 3 días y recibirán instrucción en selva por este periodo de tiempo, por parte del personal militar IWIA, que significa demonio de la selva y demostrarán sus capacidades para cumplir misiones especiales en la amazonía ecuatoriana.